Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Léonie Matthis había nacido en Francia, más precisamente en Troyes, al decir de su biógrafo Ignacio Gutiérrez Zaldívar una “ciudad donde pocas veces en el año brilla el sol y todo remite al pasado”.

Segunda de cuatro hermanas de un matrimonio formado por un padre alemán y una madre francesa, nació el 13 de mayo de 1883, no siguió al colegio fue educada en su casa, desde niña la pequeña Leonide se inclinó hacia la pintura, a los 15 años viajó a París para continuar su formación en artes plásticas aconsejada por sus maestros de Troyes que vieron en ella un talento innato para las artes plásticas, para su fortuna en 1904 se admitieron por primera vez mujeres en los claustros académicos y Léonie fue una de ellas.

En París, a pesar de su corta edad vivía sola, ganó una beca para Estudiar en la academia francesa en la villa Medici en Roma. Solía pasar los veranos en España dado que su hermana se había casado con un español y vivían allí, fue en uno de esos veranos en 1910 cuando pintando en La Alhambra conoció a Francisco Villar, también pintor nacido en Asturias pero radicado en Argentina desde los 11 años. Villar se formó en la escuela de bellas artes de Buenos. Aires, era un retratista muy requerido por la sociedad porteña de principios del siglo XX, quien había regresado a España con motivo de una gira de exposiciones que lo llevaron por ciudades europeas y de Norteamérica, cuando regresó a Argentina su relación continuó en el plano epistolar dos años después Leonie se embarca hacia Buenos Aires

se casaron en el 20 de abril de 1912, la ceremonia religiosa se celebró en la iglesia de la Merced, luego de trabajos por encargo en murales de clubes de la ciudad que realiza con su marido, comienzan sus exposiciones individuales, estas se suceden intercaladamente con sus alumbramientos, la familia Villar Matthis se expande generosamente al cobijo de Buenos Aires, fructífera en más de un sentido, a pesar de haber perdido dos hijo uno de pocos meses y una de cuatro años, aun así Matthis llegó a tener siete hijos varones y acorde a la tradición el séptimo fue apadrinado por el presidente, que en 1923 era Marcelo T. de Alvear. El marido, Villar además de pintor era funcionario en el ministerio de agricultura y Matthis vendía muy regularmente para más su obra era muy extensa y significativa, es así que el matrimonio alcanza el sueño de adquirir la casa propia, su hogar familia será entonces ya no en la urbe porteña sino en un paraje alejado, pero de ricos paisajes, se mudan a Turberas a 20 kilómetros de la capital, en ese entonces un espacio rural de campos abiertos.

En 1925 presenta en la galería Witcomb sus últimas vistas urbanas “Buenos Aires antiguas y modernas” exposición que la consagró y deja claro que el paisaje y la temática histórica son sus tendencias. Leonie se dejaba capturar por los paisajes que visitaba como muestra de ello, nada más recordar su producción posterior al viaje a Jujuy que dejó un tono irreversible luminoso en sus cuadros “la quebrada tiene más colores que mi paleta” supo decir con posterioridad.

A medida que su obra adquiere renombre y prestigio su círculo social se fue haciendo más rico en intelectuales, se rodea de amigos que hoy día son nombres de autores brillantes como Ricardo Levene, Ibarguren, el P. Guillermo Furlong, Enrique Udaondo, el arquitecto Martín Noel, Mario Buschiazzo, Leopoldo Lugones, entre otros, la evocación al pasado marcaron sus reuniones, sus conversaciones y su obra.

¿Cómo no sentir pasión por la historia con un grupo de notables amigos como aquellos? Alabama decir de su biógrafo Gutiérrez Zaldivar Léonie “sin ser historiadora, realizó sus propias investigaciones, recorriendo archivos y bibliotecas. Sus manuscritos, esos numerosos cuadernos, que le sirvieron para preparar sus obras, nos revelan la seriedad de sus indagaciones: el Archivo de Indias en Sevilla, los anales de Potosí, la obra de Florián Paucke, el Dr. Xarque, han sido algunas de las bibliotecas y obras consultadas”

Léonie Matthis da su parecer acerca de la metodología a seguir a la hora de abordar una obra de carácter histórico, vemos la seriedad y el compromiso de veracidad con que encaraba este tipo de obras; en una conferencia que pronunció en Rosario en 1933 dijo: “la ejecución exige un gran método. Si quieres representar una época determinada hay que elegir los sujetos que la caracterizan más y toma la esencia de los mismos. ¿Tienes que reproducir arquitecturas? Buscado por todas partes lo que subsiste de ellas, no temas a la fatiga, ni a los viajes, tomad croquis, haced diseños precisos… hay que acumular un montón de documentos, para ejecutar cada cuadro, y cuando todo esté reunido, hizo un boceto: Por fin ha llegado el momento de realizar el cuadro…” En sus cuadros, los paisajes de la historia que ilustran, están llenos de vida y movimiento, a pesar de que los sitios que protagonizan su obra están en ruinas en el momento en que los pinta.

“La magia de las evocaciones de Leonie nos hace pensar al contemplarlas que fueron realizados contemporáneamente a los hechos que representan…” (Gutiérrez Zaldívar)

La mayoría la conocemos como la típica ilustración de manual de historia, pero sus Las composiciones tienen esa peculiaridad que solo logran los grandes del arte “tienen vida” y esa vida del pasado se transmite al espectador actual como una ventana de tiempo hacia la historia

En el caso de su obra sobre San Ignacio; el contexto de su trabajo se dió a partir de su hijo Miguel Villar quien trabajaba en el ministerio de obras y servicios públicos, era del director de arquitectura de la zona litoral, trabajó junto a Nadal Mora, este arquitecto realizó un relevamiento con detallados dibujos de San Ignacio “Miní”, esto y su amistad e influencia con el P. Guillermo Furlong, la llevaron a abordar el apasionante mundo de las misiones jesuíticas entre los guaraníes, comienza a trabajar esta temática en 1937 fue fundamental los aportes de su hijo Miguel y el trabajo de Vicente Nadal Mora, pero no se quedó solo con ello, visitó varias veces San Ignacio caminando sus senderos esbozando perspectivas grabando en su memoria la luminosidad de estas latitudes, pero sobre todo tratando de sumergirse en la vorágine de la vida cotidiana de los más de 5 mil habitantes que tuvo el pueblo en sus épocas de prosperidad

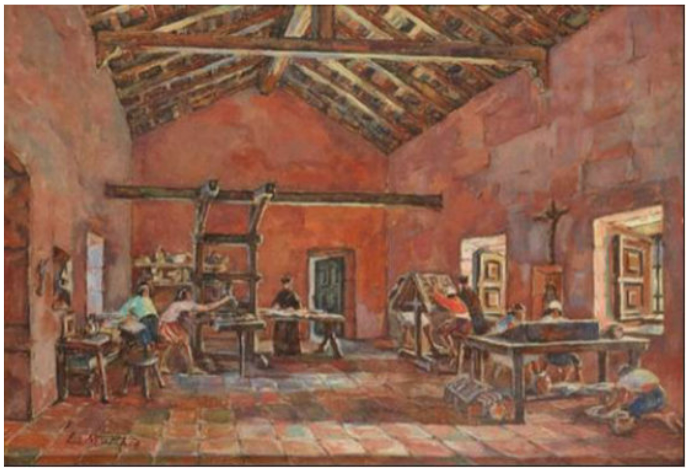

Recreó en sus obras muchas veces a San Ignacio, el templo de dimensiones que permitía a la totalidad de la comunidad participa de los oficios, sirvió de marco a algunas de las obras más importantes de Léonie como también su plaza, el pasillo del colegio, la imprenta, el frente de la iglesia.

La vista aérea de San Ignacio es quizás la más célebre de sus obras, fue reproducida en los mosaicos de la estación “Plaza Italia” del subterráneo de Buenos Aires, se encuentra en el vestíbulo y fueron bocetos en 1937 por la artista junto a otras de sus obras como la visita del gobernador, Casamientos colectivos en la Misión San Ignacio Mini y El besamanos de los caciques.

En 1938 presentó en la galería Mûller cuatro obras en técnica “Gouaché” sobre San Ignacio. Miní, es una de las primeras reclamaciones en el ámbito del arte pictórico de las obras de los jesuitas en nuestro país, años después su amigo, el arquitecto Mario Buschiazzo llevaría a cabo la primera restauración de las ruinas de San Ignacio. La mirada sobre este período, positiva, vívida y llena de movimiento que logró plasmar. Matthis en contraste con la negativa y oscura y estáticas de las ruinas que exponían las hasta entonces las imágenes postales sobre aquellas ruinas, despertó en el imaginario popular una reflexión sobre este período menos condenatoria, que la sugerida por Lugones y más reivindicativa como la veía Furlong, quizás también hizo que la burocracia administrativa centralista porteña no pudiera soslayar la importancia de las reducciones jesuíticas desde siempre presentes en la historia de nuestro país pero cubiertas por un velo de oscuridad que solo unos pocos eruditos pudieron atravesar. Léonie arroja luz sobre aquellas oscuras ruinas, en aquella realidad de nuestro pasado entró Léonie Matthis e Iluminó lo que hasta entonces era un paisaje sombrío de nuestra historia, nadie pudo ignorar. más estas brillantes escenas de la historia.

Bibliografía: Gutiérrez Zaldívar, Ignacio; “Léonie Matthis” Buenos Aires, Zurbarán Ediciones, 1992