Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Por el río arriba, entre selvas densas y almas dispersas, comenzó una de las gestas más audaces y conmovedoras de la historia jesuítica en América del Sur: la fundación de San Ignacio Miní en el Guayrá.

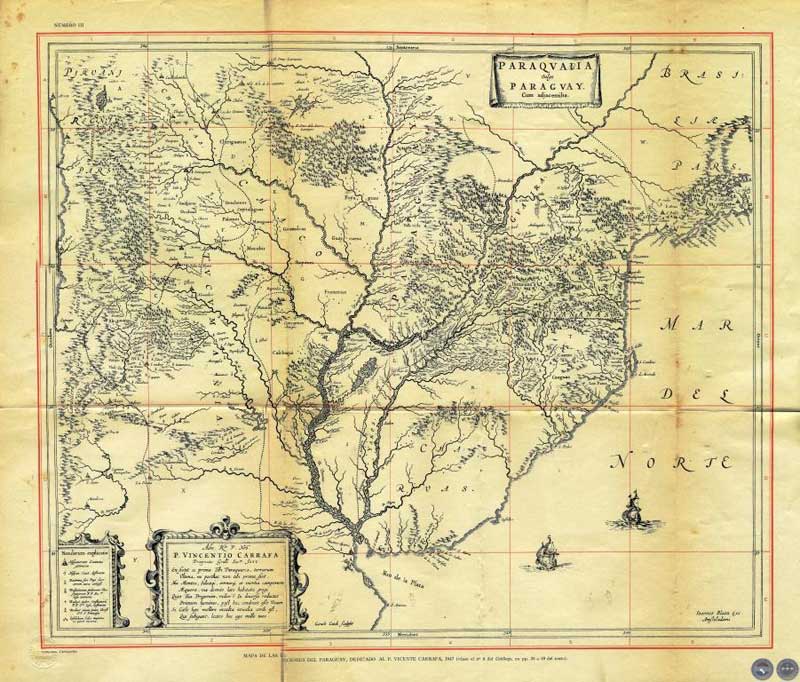

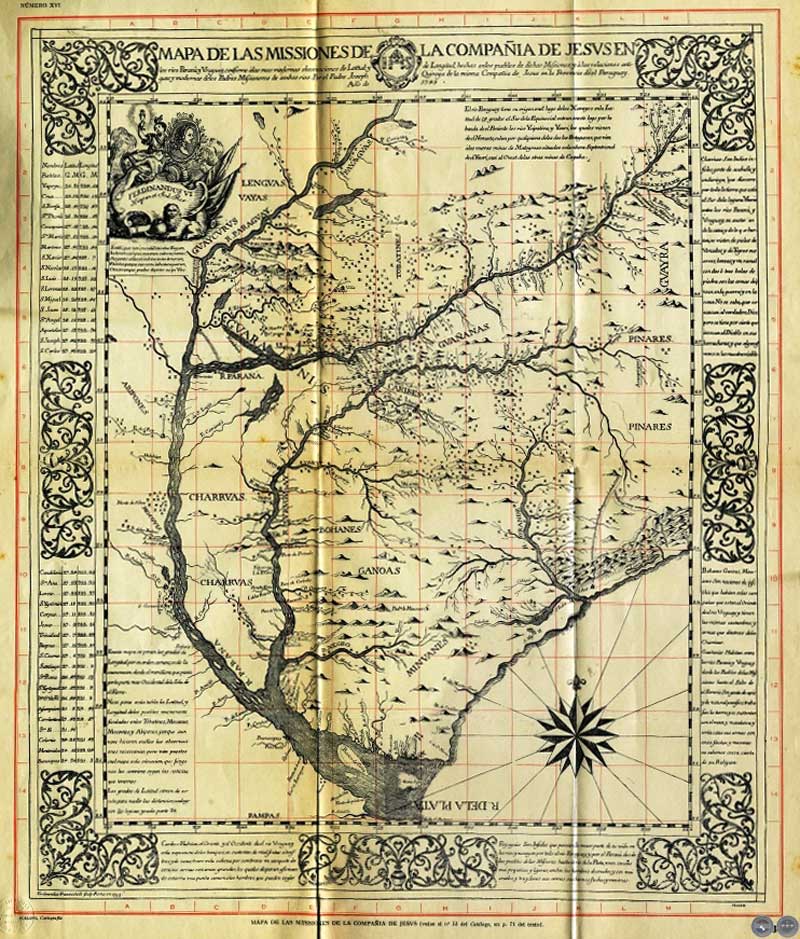

A comienzos del siglo XVII, en un mundo atravesado por guerras, epidemias, misiones religiosas y comercio de esclavos, el corazón de la selva del Guayrá (actual sur de Brasil y parte del este misionero) fue testigo de una utopía en germen. No era solo una reducción más: era el intento de plantar una comunidad cristiana en medio del desamparo, entre pueblos nativos perseguidos y desarraigados por el sistema colonial. Allí, con fe, astucia y una profunda capacidad de escucha cultural, los jesuitas intentaron lo impensable.

En una carta fechada el 6 de junio de 1610, el provincial jesuita Diego de Torres narraba el inicio de esta empresa. “Por la grande instancia que me hicieron… envié seis padres”, escribió. Dos de ellos, José Cataldino y Simón Massetta, fueron enviados a la provincia del Guayrá, donde –según sus cálculos– vivían unas cuatrocientas mil almas sin acceso a la doctrina cristiana.

Pero los misioneros no llegaron con las manos vacías: además de víveres para dos años, llevaban instrumentos de seducción pacífica: peines, agujas, flautas, alfileres. No armas, sino pequeños objetos de afecto. “Con ser de tan poco valor, ayudan a ganar aquellas pobres almas”, decía Torres, marcando la línea que distinguiría a las reducciones del resto de la colonización.

Entre los primeros aliados fundamentales, destaca la figura del cacique Miguel. En un gesto de fidelidad y entrega, le dijo al jesuita que llevaba consigo grillos para encadenar al que quisiera volverse atrás. Ese relato, lejos de ser anecdótico, revela el liderazgo indígena y el compromiso con el nuevo orden que proponía la reducción: una vida comunitaria, organizada, con escuela, doctrina y protección.

Aquel viaje hacia el asentamiento fue casi una peregrinación. Cada día se rezaba, se cantaban letanías, se enseñaban las bases del catecismo. Al llegar, la escena era desoladora: un pueblo abandonado, un indio ciego. Los demás, huidos por miedo a que fueran atacados, como en otras ocasiones por españoles esclavistas.

Sin embargo, la cruz entregada al cacique Pedro como símbolo de paz abrió el camino. A los pocos días, Pedro llegó con su gente. Le ofrecieron al padre unos pantalones como señal de bienvenida. El nuevo San Ignacio empezaba a tomar forma.

Ya en 1615, según una carta del propio Cataldino, había alrededor de 500 personas organizadas en torno a la vida religiosa, educativa y comunitaria.

Los muchachos iban a la escuela dos veces al día, aprendían a leer, escribir y rezar. Las muchachas acudían por la tarde a la iglesia para recibir la doctrina. Se confesaban con regularidad, se disciplinaban y celebraban las fiestas religiosas con devoción.

Una niña, recuerda el padre, “siempre decía ‘Amén Jesús’”, como si resumiera en dos palabras la esperanza de todo el proyecto misional.

Pero no todo era devoción ni armonía. Los misioneros enfrentaban escasez de comida, enfermedades, el miedo latente de los indios a ser traicionados, y la enorme dificultad de transformar hábitos culturales profundamente arraigados. El cambio de la poligamia por el matrimonio cristiano, por ejemplo, fue resistido al principio. Pero los mismos líderes, como el cacique Pedro, comenzaron a controlar las borracheras y a proteger el nuevo orden, conscientes de que la organización misional los defendía de la violencia colonial.

El relato jesuítico señala que aún con solo dos padres para tantos fieles, los frutos eran visibles: “Saben leer, escribir, y todos la doctrina… y aman lo que antes aborrecían”.

El San Ignacio fundado en 1610 por Cataldino y Massetta es el mismo San Ignacio Miní que, tras el ataque de los bandeirantes portugueses en 1631, se trasladó a su actual ubicación en Misiones, Argentina. Aquella reducción que brotó con esfuerzo en la espesura del Guayrá, sobrevivió el destierro, el fuego y el exilio, y renació. Su espíritu sigue vivo en las ruinas que hoy visitamos y en las páginas donde aún resuena la voz de esos primeros días.

Fuente: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Documentos para la historia argentina, Tomo XIX: Iglesia: Cartas anuales de la Provincia del Paraguay, Chile y Tucumán, de la Compañía de Jesús (1609-1614). Buenos Aires, 1927.