Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

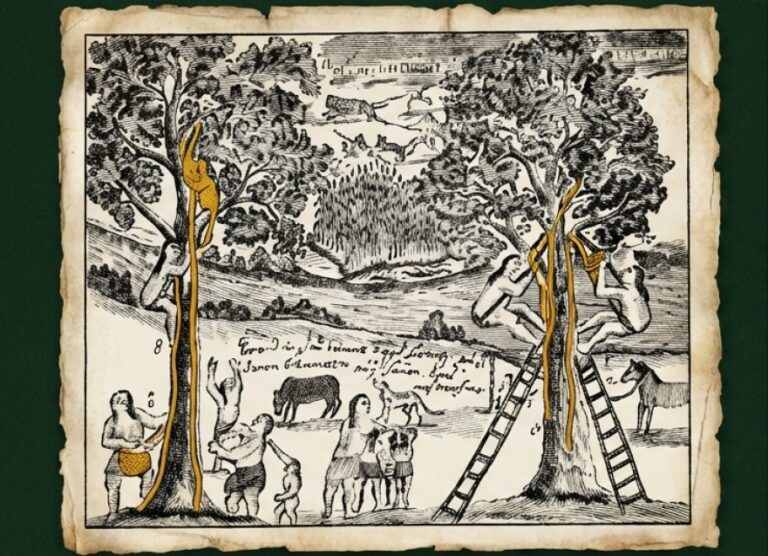

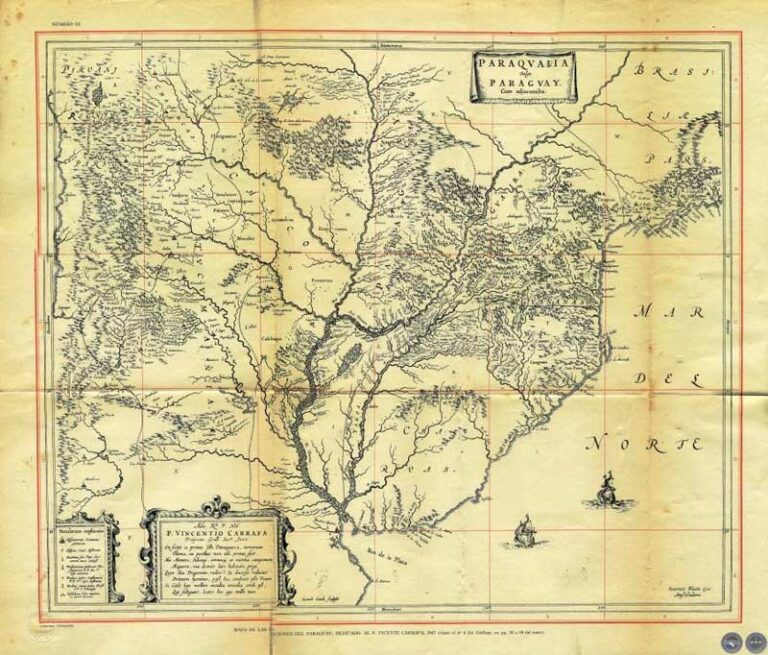

"Lo dulce y lo amargo de la Miel en Misiones" Esta obra de Pablo Fernando Müller analiza la trayectoria histórica y cultural de la apicultura y la meliponicultura en la región de Misiones. El texto resalta el vínculo ancestral de pueblos como los guaraníes, kaingangués y aché guayakí con las abejas nativas, quienes aprovechaban la miel, la cera y las larvas para su sustento y medicina.

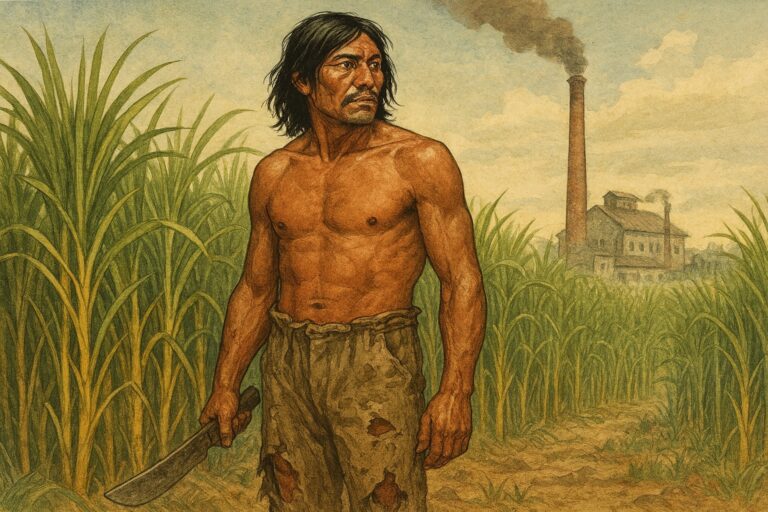

En 1888, indígenas tobas del Ingenio San Juan protagonizaron una sublevación con intento de fuga masiva por el río Paraná. El mayordomo Jordan Hummel y sus hombres los persiguieron, resultando en un "enfrentamiento armado" con muertos y heridos. Se atribuye el hecho al cacique "Palaquiri".

La investigadora independiente, profesora y bibliotecaria Norma Wionczak llevó a cabo a…

En 1974 el periodista Sánchez Ratti tenía un programa radial denominado, con…

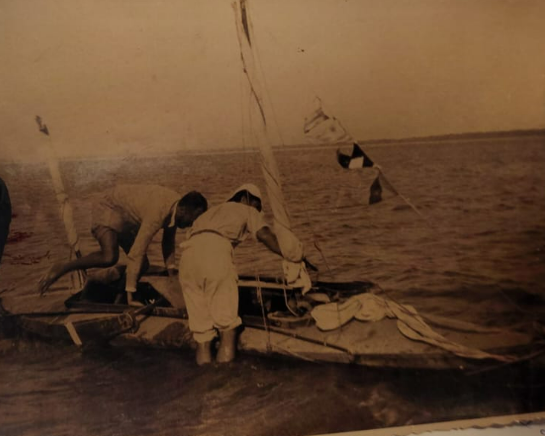

En 1933, el escritor argentino Eric Pixton emprendió un viaje singular por…

Léonie Matthis había nacido en Francia, más precisamente en Troyes, al decir…

Educadora, gestora cultural y pionera de la educación en Misiones El 24…

Llegó desde Lyon, trabajó para Napoleón III y dejó una huella imborrable

Periodo fundacional entre 1610-1615 penas y glorias Por el río arriba, entre…

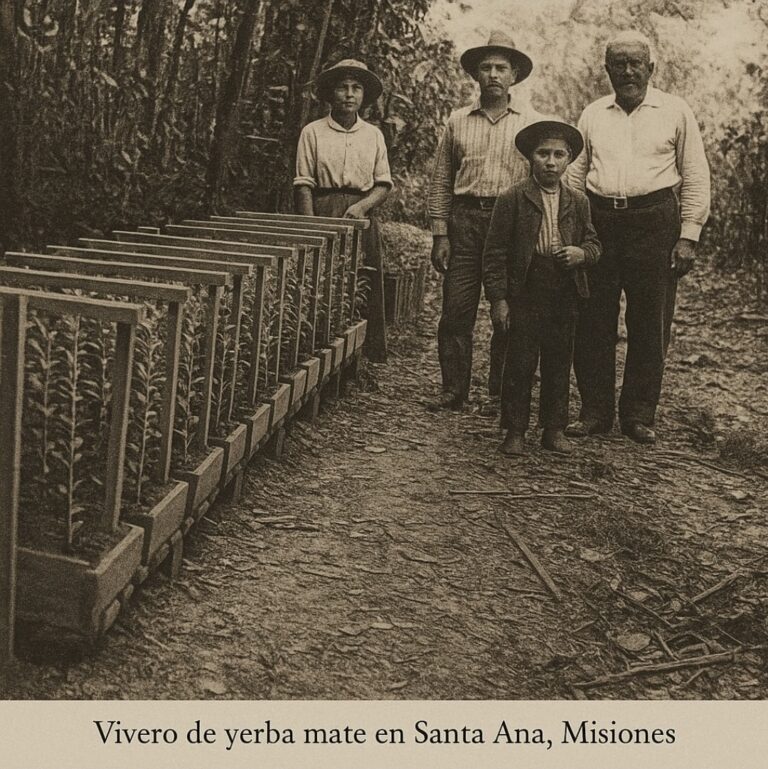

Del monte al mate: el científico olvidado que cultivó el futuro Por…