Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Physical Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

La investigadora independiente, profesora y bibliotecaria Norma Wionczak llevó a cabo a…

En 1974 el periodista Sánchez Ratti tenía un programa radial denominado, con…

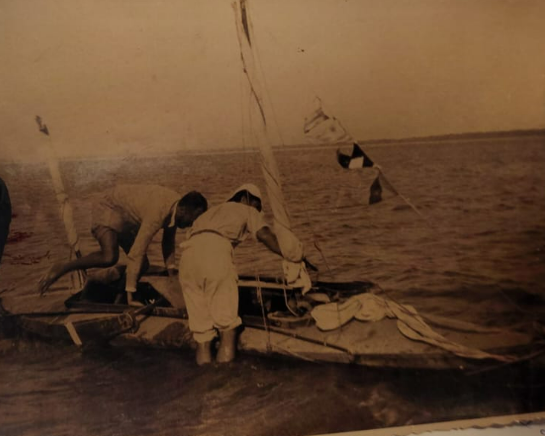

En 1933, el escritor argentino Eric Pixton emprendió un viaje singular por…

Léonie Matthis había nacido en Francia, más precisamente en Troyes, al decir…

Educadora, gestora cultural y pionera de la educación en Misiones El 24…

Llegó desde Lyon, trabajó para Napoleón III y dejó una huella imborrable

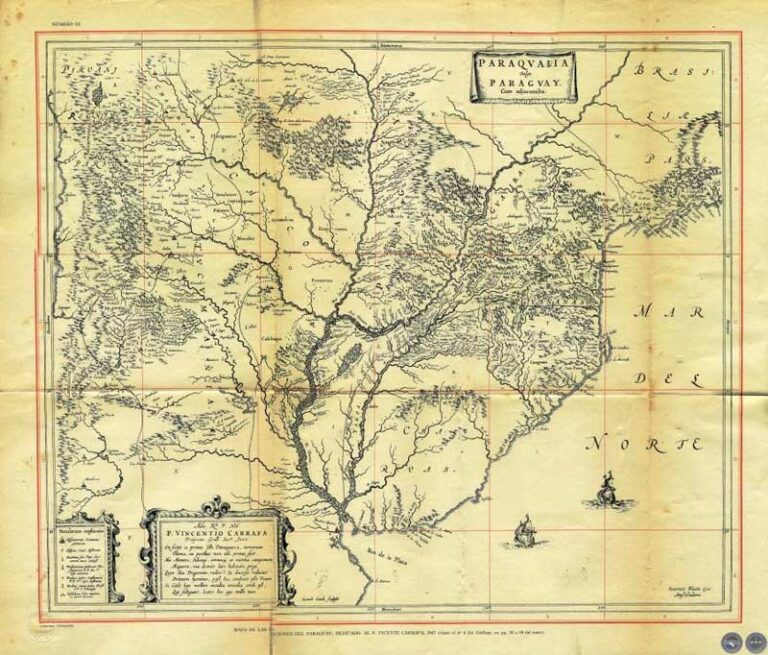

Periodo fundacional entre 1610-1615 penas y glorias Por el río arriba, entre…

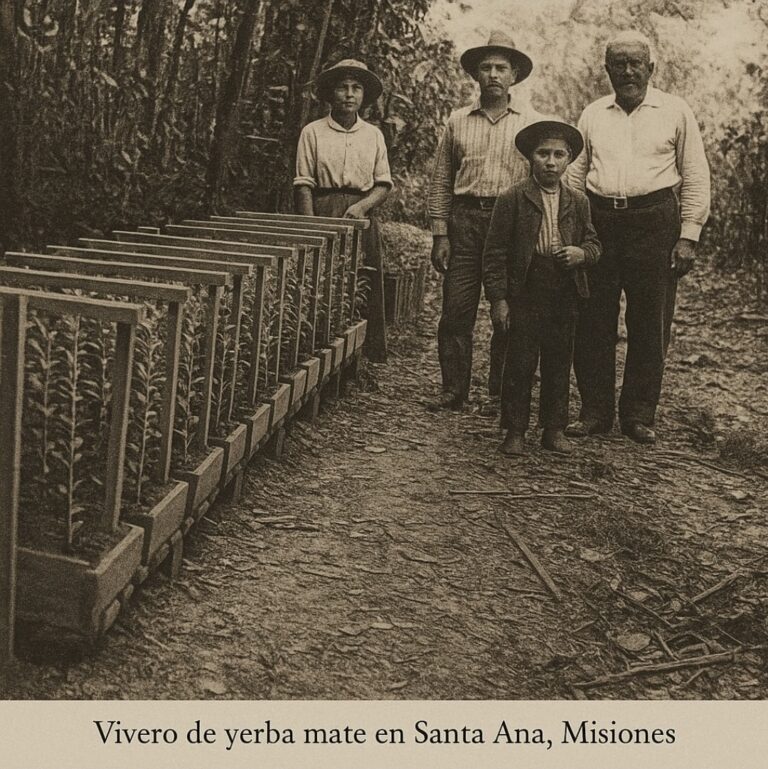

Del monte al mate: el científico olvidado que cultivó el futuro Por…

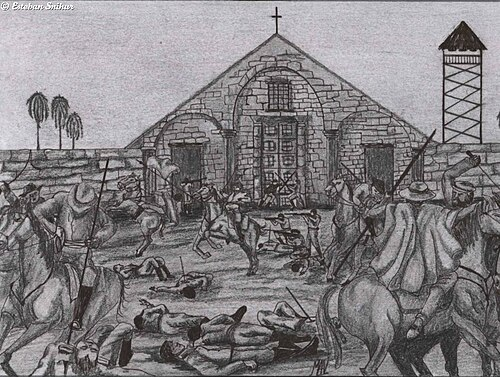

Una verdadera gesta por la identidad y la libertad Cada 2 de…

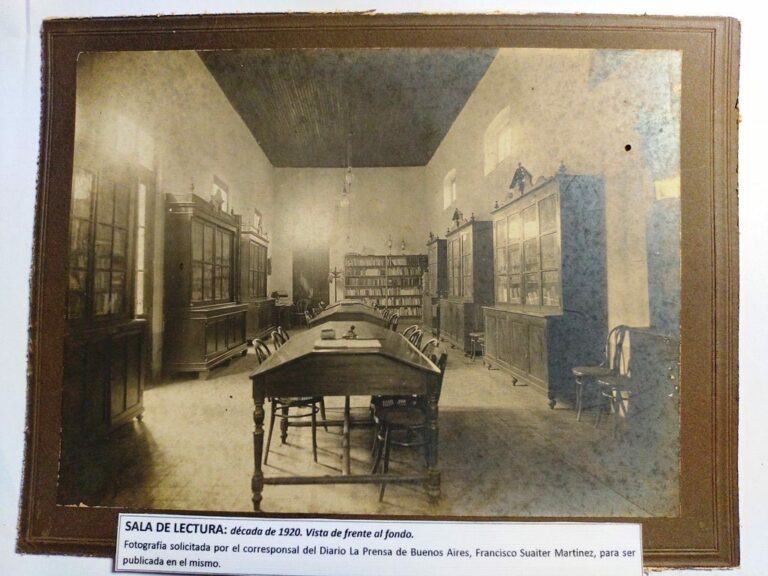

por la Prof. y Bcaria. Norma Wionczak La historia de la Biblioteca…